Pour sa première mise en scène au Français, Arnaud Desplechin choisit un texte d’une brutalité acerbe, d’une bestialité crue et d’une violence rare, qui nous plonge dans les affres d’un couple en pleine déliquescence. En serrant au plus près les mots tranchants d’August Strindberg, le cinéaste fait le choix de la simplicité et de la sobriété afin de révéler toute l’âpreté et la cruauté de ce Père en proie aux doutes. Distillant poison et ambiguïté, cet amoureux du théâtre et des comédiens esquisse un portrait sans concession d’une société bourgeoise surannée. Menée par l’incroyable Anne Kessler, aussi machiavélique qu’enfantine, et le magistral Michel Vuillermoz, tout en force et faiblesse, la pièce oscille entre guerre des sexes, féminisme avant-gardiste ou pure misogynie… Brillant !…

L’argument : c’est le récit d’une lutte entre un homme et une femme, époux et épouse, père et mère. L’affrontement entre le Capitaine et sa femme Laura se cristallise sur l’éducation de leur unique fille Bertha. Ce désaccord profond les entraîne dans une lutte sans merci, véritable guerre conjugale qui conduira le père à la folie et à sa perte.

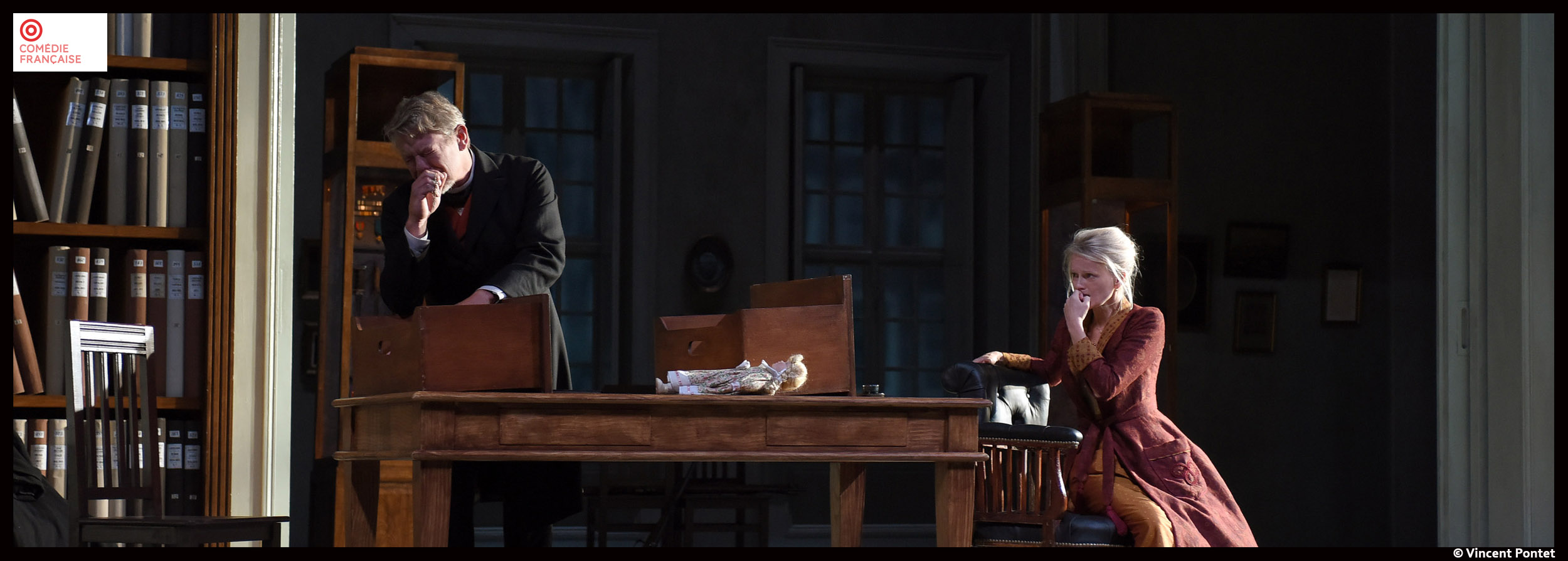

La critique : le rideau se lève sur une magnifique bibliothèque d’une gentilhommière de la campagne suédoise, baignée par une lumière crépusculaire. Deux hommes discourent autour d’une table. Le maître de maison (Michel Vuillermoz, majestueux) et son pasteur de beau-frère (Thierry Hancisse, juste). Entre les deux, il existe une complicité masculine évidente, malgré l’agnosticisme avéré et revendiqué de l’un. Militaire de carrière et homme de sciences féru de minéralogie, le Capitaine confie à cet ami de bonne fortune les tracas de son quotidien. Bien qu’il dirige des bataillons entiers sur les champs de bataille, il est incapable d’imposer sa loi sous son propre toit, contré en permanence par le machiavélisme sournois de la gent féminine – Laura (implacable et matoise Anne Kessler), sa femme, Bertha( douce et ingénue Claire de La Rüe du Can), sa fille, sa belle-mère et sa nourrice (sobre et maternelle Martine Chevallier).

Incapable d’être maître chez lui, l’homme souhaite pourtant livrer un dernier combat pour le bien de sa fille. Il aimerait l’envoyer à la ville afin qu’elle devienne institutrice et indépendante. A ce choix judicieux s’oppose à l’attachement viscéral d’une mère refusant que son enfant lui soit arraché. La guerre est déclarée, elle sera sanglante, mais inégale. A la force tranquille de l’homme sûr de son droit s’opposent la ruse, la rouerie et l’ingéniosité de la femme obligée de composer dans un monde qui ne lui donne aucun statut. Dans l’univers de Strindberg, les deux sexes ne peuvent cohabiter que dans la haine de l’autre, dès que l’amour n’est plus. Comme le dit le Captaine à Laura, « s’il est vrai que nous descendons du singe, il faut au moins qu’il y ait eu deux races de singes. Nous nous ressemblons si peu. » Dans cette lutte de pouvoir, tous les coups sont permis. Les mots claquent comme des balles. Les phrases tranchent comme des couteaux.

A ce jeu, Laura est la plus forte. Ses paroles sont du venin dans l’esprit de son mari. En s’appuyant sur la théorie de l’aide de camp de celui-ci, qui estime qu’aucun homme ne peut être sûr d’être le père de ses enfants, elle sème la graine du soupçon. A petit feu, elle le pousse à la folie. Si chacun semble meurtri par l’autre et souffrir de cette situation délétère, l’un sombre, l’autre y trouve le terreau de sa renaissance et de sa supériorité. Il est vraiment saisissant de voir cette femme se battre avec l’énergie du désespoir, manipuler son entourage, et mentir aux proches de son mari avec un aplomb ahurissant de sincérité, puisé dans la conviction de le faire pour le bien de sa famille.

En insinuant une étrange ambiguïté dans le propos de Strindberg, Arnaud Desplechin signe une mise en scène élégante et subtile où le spectateur passe son temps à se demander si le texte est un manifeste féministe avant-gardiste, ou une démonstration de misogynie. Malgré le cynisme de Laura, l’inertie du capitaine et la pesanteur de la situation, le cinéaste instille des notes d’humour et de douceur, véritables bouffées d’air dans l’atmosphère étouffante et feutrée de ce monde déclinant de la bourgeoisie de la fin du XIXe siècle.

En homme vulnérable, impuissant à lutter contre les assauts perpétuels de sa femme, Michel Vuillermoz est impressionnant de justesse. Inclinant sa stature de géant à chaque salve, à chaque manigance, il est ce chef de famille bavard et éclairé, à la figure paternelle transparente, cet homme fort, mais terriblement faible, qui se laissera guider sans réticence jusqu’à la folie. Face à lui, Anne Kessler, silhouette fine, corsetée dans une magnifique robe jaune, semble une lame d’ acier, tranchante, inoxydable, un roseau qui plie mais ne rompt jamais. Elle incarne parfaitement ce Machiavel en jupons, alternant minauderies, soumissions feintes et larmes. Si elle sanglote parfois à l’excès, la comédienne tient parfaitement son rôle et accorde son jeu à celui de son partenaire. Les autres sociétaires, quels que soient leurs talents, ne servent que de figurants et de témoins de cette lutte à mort à laquelle se livrent nos deux protagonistes.

Bien que le texte soit daté et s’attarde sur des problématiques qui semblent, à tort, surannées, Arnaud Desplechin, en scrutateur de l’intime, a su éclairer d’un œil neuf le propos. Fascinant !..

Père d’August Strindberg

Salle Richelieu – Comédie Française

1 Place Colette

75001 Paris

Jusqu’au 4 janvier 2016

Représentation à 20H30

Durée 1h55

Mise en scène d’Arnaud Desplechin

Scénographie de Rudy Sabounghi

Avec Michel Vuillermoz, Anne Kessler, Martine Chevallier, Thierry Hancisse, Anne Kessler, Alexandre Pavloff, Pierre Louis-Calixte, Claire de La Rüe du Can, Laurent Robert et la Voix de Claude Mathieu

Costumes de Caroline de Vivaise

Lumière de Dominique Bruguière

Son de Philippe Cachia