Il réfute haut et fort le théâtre à papa hérité d’Aristote, si bien que le titre d’une de ses pièces se traduit du grec comme un « adieu au père ». À la place, Tiziano Cruz cherche une forme en rupture, loin des structures classiques, capable de porter d’une façon opérante la voix minoritaire des autochtones d’Amérique du Sud, et en particulier des Quechua d’Argentine dont il fait partie. Lorsqu’on le rencontre par écrans interposés, quelques mois avant le début du festival, le volubile trentenaire fait part de son trac. On le comprend. Un pied dans le biodrama argentin et l’autre dans la cosmogonie quechua, les deux pièces qu’il présente sont l’endroit d’une mise à nu, au sens propre comme au figuré. Mais l’angoisse semble peu de chose face à la résolution qui anime l’artiste, lequel entend bien mettre un peu de désordre dans le théâtre contemporain.

Vous présentez parallèlement deux de vos pièces, Soliloquio et Wayqeycuna. Sur quel arrière-plan social et politique ces œuvres ont-elles vu le jour ?

Tiziano Cruz : J’ai commencé en 2015 une trilogie autobiographique nommée « Tres maneras de cantarle a una montaña ». Ma sœur venait de décéder du fait de négligences médicales aux mains du système de santé argentin. À partir de cet événement, j’ai voulu interroger la place des corps que l’on laisse mourir, et avec elle, l’idée de blanchité en Argentine, le regard classiste et colonial qui l’accompagne. L’Argentine est un pays très centralisé. Tout passe par Buenos Aires, qui définit ce qu’est la périphérie. La ville dicte une manière de penser, de s’habiller, de parler, et les corps indigènes n’entrent pas dans cette construction sociale. La trilogie problématise cela, en dénonçant le système de santé argentin, mais également cette société entière qui voit la notion de blanchité opérer dans tous les secteurs. En 2022, Soliloquio a par exemple marqué la première invitation d’un artiste indigène du nord argentin au Festival international de Buenos Aires (FIBA), au bout de vingt-cinq éditions : le festival étant une vitrine nationale, cela montre bien à quel point nous étions invisibilisés.

Comment cette trilogie est-elle structurée ?

Tiziano Cruz : Chaque œuvre est autobiographique et dédiée à un membre de ma famille. La première, la moins connue, s’appelle Adiós Matepac. « Matepac » vient du grec pour « père » ; en même temps qu’un rendez-vous avec mon père biologique, elle est aussi une critique de mon père artistique, le théâtre grec, tel qu’on nous l’enseigne en Argentine. En 2020, pendant le confinement, j’ai été amené à travailler dans les hôtels où l’on isolait les voyageurs qui rentraient de l’international. À l’époque, on pensait que si l’on était contaminés, on mourrait. Je me suis demandé : si je dois mourir demain, qu’est-ce qu’il se passerait ? La première chose que j’ai voulu faire, c’est me réconcilier avec ma mère. Les cinquante-huit lettres que je lui ai écrites entre avril et octobre sont devenues le texte de Soliloquio. Dans ces lettres, je la pardonne pour une adolescence où j’ai été livré à moi-même, parce qu’il y a une superstructure qui pousse les enfants de la périphérie à grandir ainsi. Wayqeycuna signifie « mes frères » en langue quechua. La pièce problématise la « désindigénisation » de ma génération et la façon dont cette langue nous a été arrachée. Elle clôt une étape de deuil, en comprenant que ce sont des processus qui nous accompagnent toute la vie, et explorant ce que la cosmogonie indigène offre d’autres manières d’appréhender la vie et la mort.

Les œuvres changent-elles dans leurs enjeux face à un public européen, lequel possède un rapport différent à ces questions-là ?

Tiziano Cruz : Mon travail critique une certaine vision progressiste de l’inégalités partagée à travers la grande majorité globale. L’année dernière, un Européen est venu au Festival d’Avignon avec une pièce qui racontait l’histoire et la culture de communautés indigènes américaines [Antigone in the Amazon de Milo Rau, qui problématisait néanmoins sa capacité d’action concrète dans la lutte des Paysans sans terre brésiliens—ndlr]. Mais nous n’avons plus besoin que l’on parle à notre place. Le grand changement de paradigme qui est en train de s’opérer, c’est que nombre d’artistes indigènes qui tournent à l’international se montrent aujourd’hui à la hauteur de grands metteurs en scène européens qui nous ont toujours expliqué ce que nous étions. Je me bats constamment avec les programmateurs en Europe qui ne comprennent pas mes œuvres : c’est comme s’il fallait s’adapter à la compréhension des Européens. Nous apportons d’autres poétiques, d’autres modes de construction dramatique. L’idée progressiste de l’inclusion doit cesser d’être discursive et être mise en pratique.

À quels artistes indigènes pensez-vous ?

Tiziano Cruz : Je pense par exemple à Anna-Maria Galindo, une activiste bolivienne qui a créé un collectif féministe de Cholas nommé Mujeres Criadas, qui milite en réalisant des interventions dans la rue. Je la considère comme une grande penseuse dans le champ des arts et de l’activisme sud-américain. Je pense aussi à Aílton Krenak, qui n’est pas un artiste mais un grand penseur indigène du Brésil, et dont la formation n’est pas académique, mais ancestrale.

Comment avez-vous réussi, vous-même, à entrer dans ce circuit verrouillé ?

Tiziano Cruz : Mon parcours est particulier. Beaucoup le lisent à travers le prisme de la méritocratie. C’est un peu vrai, mais l’idée de mérite élude certaines inégalités, tous ces facteurs qui interfèrent avec la volonté personnelle de celles et ceux qui viennent de la périphérie. Dans mon cas, j’ai fait le choix à l’adolescence de quitter la campagne pour rejoindre la ville la plus proche, Libertador General San Martín, à deux heures de chez moi dans la province de Jujuy.

Là-bas, j’ai découvert les modes de vie de la classe moyenne supérieure, que des gens possédaient leur propre maison, leur propre voiture. J’ai commencé à me dire que si ces choses existaient pour certains, je voulais en bénéficier moi aussi. À l’époque, j’avais l’impression que seules les études me permettraient une mobilité sociale. J’ai donc fait partie de la première génération de ma famille à accéder à l’université. Mais j’y suis allé en sachant que les rôles que je voulais occuper me seraient refusés, et c’est ce qui est arrivé la plupart du temps. Il m’a fallu me consacrer aux arts vivants pendant douze ans pour m’installer dans un circuit international. D’une certaine manière, Soliloquio est un résumé conclusif de ces douze années de création au cours desquelles personne ne savait ce que je faisais. Je dois dire que FIBA a été un pont vers cette internationalisation : c’est d’une décision politique faite par une personne comme Frederico Irazabal [le directeur artistique de FIBA] qu’un spectacle comme le mien a pu être inclus dans la vingt-cinquième édition.

Quelle part de culture Quechua apportez-vous dans vos œuvres ?

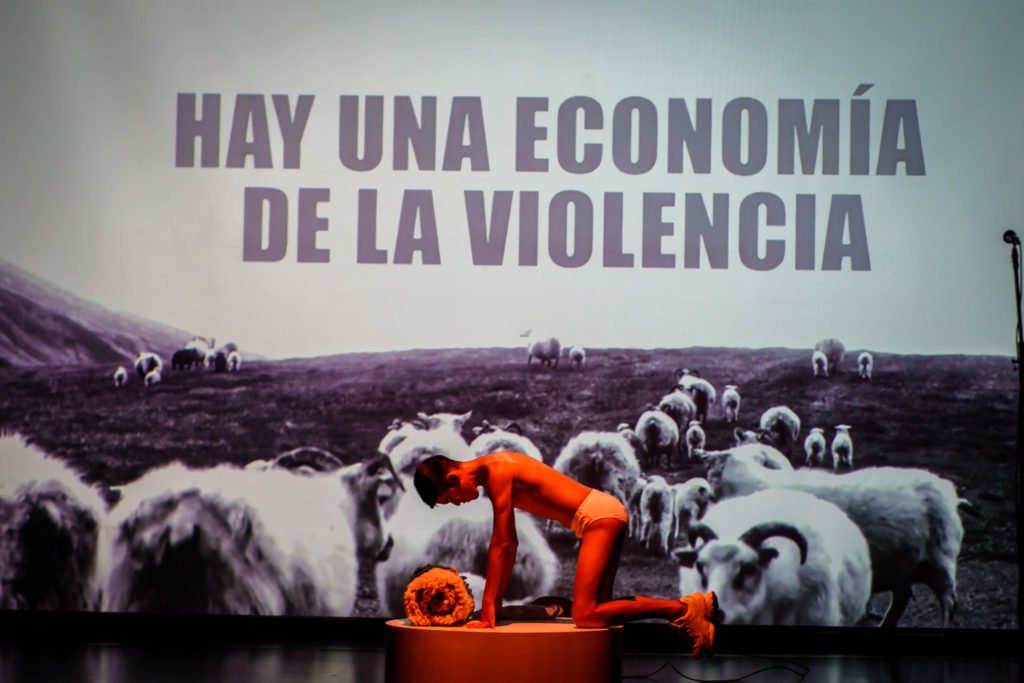

Tiziano Cruz : Il y a longtemps, j’ai pris la décision de ne pas mettre en scène de textes classiques, contrairement à la tradition argentine, mais les miens, écrits sans formation académique. Mes textes sont construits comme une bouffée d’air, avec un rythme d’écriture soutenu, structuré en « chants » [« cantos »]. Mes mises en scène sont très minimalistes — peu de moyens, peu de scénographie — et j’y intègre quelques objets qui n’ont pas la fonction utilitaire qu’ils auraient dans le théâtre classique, mais qui sont chargés d’histoire. Ces objets, ainsi que mon corps et ma voix, rompent avec la structure blanche de mes plateaux. Dans la mesure où la société le définit comme un corps sale, puant, mon corps entache cette blancheur. Toutes ces choses rompent avec la structure aristotélicienne.

Il y a également une part de travail avec les communautés locales. Quelle forme prend-il ?

Tiziano Cruz : Soliloquio se divise en deux parties : une première partie in situ en lien avec le territoire et ses communautés. Jusqu’à présent, j’ai travaillé avec la communauté andine, des communautés migrantes et des diasporas. Pour chaque nouveau terrain, en lien avec les structures qui me programment, j’enquête pendant les deux mois qui précèdent la première. À Avignon, je suis allé à la rencontre de communautés gitanes et de migrants latino-américains. Cela implique pour les festivals un changement de logistique, un autre mode de curation : il faut aller à la rencontre des communautés locales, pouvoir les rémunérer les jours de représentation. Au-delà du discours, tous les festivals ne sont pas prêts à le faire.

Que change l’élection de Javier Milei dans les perspectives des droits pour les indigènes ? Comment se définit ce moment pour faire cette œuvre en Argentine ?

Tiziano Cruz : Il fait peu de doutes que certaines choses s’aggravent sous sa gouvernance. Mais ces dernières années, quels que soient les partis au pouvoir, la condition des indigènes et des pauvres de la périphérie est toujours restée la même. C’est de là que vient ma critique : il y a des corps qui n’importent pas en Argentine et au-delà. Beaucoup de gens n’ont pas accès à l’eau, et le peu d’eau est contaminé par les mêmes multinationales que les gouvernements successifs ont autorisé à exploiter nos terres. Le problème n’est pas lié à Milei, il est beaucoup plus structurel, comme l’est le racisme dans ce pays. Certaines choses qui n’ont jamais existé pour les communautés indigènes dans cette société aporophobique [discriminatoire vis-à-vis des pauvres], raciste et néocoloniale. Cela déplace un peu l’idée que le gouvernement de Milei serait venu nous enlever des droits : qui avait accès à ces droits en premier lieu ? Les pauvres sont attaqués par tous les gouvernements et par la société toute entière. Le système proposé par Milei ne m’intéresse en rien, mais je pense surtout qu’il y a un examen plus profond à effectuer quant aux raisons qui ont fait que nous nous retrouvons avec ce système.

Justement, comment travaillez-vous votre présence corporelle, et notamment votre nudité sur scène, avec tout ce que votre corps représente de politique ?

Tiziano Cruz : L’idée est de proposer une autre esthétique du corps. À l’échelle globale prime une certaine hégémonie corporelle. Seuls certains corps s’exhibent, alors que les autres doivent s’effacer. Si je me dénude, c’est pour faire rupture dans l’espace public. L’autre sujet, c’est la façon dont les vêtements, en eux-mêmes, ont représenté un instrument colonial dans nos cultures indigènes. Chez nous, les vêtements servaient uniquement à se couvrir du froid. Chacune des communautés a développé des sous-catégories vestimentaires à des fins uniquement pratiques, sans l’idée de couvrir le corps et le rapport de honte qui l’accompagne. Me dénuder, c’est un acte de contestation.

Votre invitation s’inscrit dans le focus de programmation sur la langue espagnole effectué cette année. Mais pour vous, en tant qu’indigène Quechua, l’Espagnol est aussi une langue acquise de force…

Tiziano Cruz : Je fais le choix politique de ne pas parler la langue impérialiste qu’est l’anglais, en me disant que si je n’ai pas le temps d’apprendre la langue quechua, je ne prendrai pas le temps d’apprendre l’anglais pour me vendre au marché de l’art. Je parle néanmoins une langue colonialiste qui est l’espagnol. La mise en avant de la langue castillane permet aussi de problématiser ce que celle-ci a signifié par rapport à des langues qui ont été effacées pendant la Conquista. Mes spectacles mettent le langage en tension. Surtout avec Wayqeycuna, qui montre le triomphe du néolibéralisme sur mon territoire et sur tous les pratiques culturelles des communautés autochtones à travers l’Amérique latine. Il est important que les gens sachent qu’il y a des artistes en Argentine en dehors de Buenos Aires, au Nord, au Sud ou dans le centre, capables de produire des spectacles internationaux, de porter un regard critique sur la réalité. Je crois, en cela, que mon passage à Avignon ouvrira une porte pour des artistes indigènes et des migrants latino-américains venus de la périphérie de Buenos Aires.

Propos recueillis par Samuel Gleyze-Esteban

Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared)

Festival d’Avignon

Du 5 au 13 juillet 2024

Durée 2h

Waqueycuna

Festival d’Avignon

Du 10 au 14 juillet 2024

Durée 1h10