Des productions qui électrisent le public, des déceptions et des splendeurs : le festival mise sur l’audace et sacre encore une fois le metteur en scène Simon McBurney.

© Monika Rittershaus

Quand on arrive d’Avignon, de ses foules et de ses chaises baquet qui ont dû être un outil de torture avant leur reconversion en « fauteuil » dans les hauts lieux du festival, le chic d’Aix-en-Provence fait shifter dans un autre monde, celui du feutré, des pavés non glissants, des fauteuils super confort de la cour de l’Archevêché, le prix des places (de 31 à 297 euros !) constitue évidemment le premier filtre pour accéder à ces saints des saints. Mais Pierre Audi, directeur de ce chic festival depuis l’an dernier, a parié sur l’ouverture. On dit oui. Il ouvre aux jeunes avec des représentations aux prix adapté à partir de 9 euros et aux projets un peu bordeline. Et n’a pas hésité à « ouvrir » l’édition 2023 avec l’opéra des gueux, soit L’opéra de quat’sous, créé en 1928 à Berlin, signé du pas encore marxiste à l’époque Bertolt Brecht et de son camarade Kurt Weil, redoutable duo dénonçant les crimes en tout genre qui humilient le genre humain. Dans la cour dix-huitième siècle de l’Archevêché, avec à la baguette Maxime Pascal, sur scène les Formule 1 de la Comédie-Française et à la « régie », comme on dit dans les festivals de musique, l’ex-ennemi numéro un du théâtre traditionnel, le berlinois Thomas Ostermeier. Sur le papier c’est excitant, sur scène, ça l’est un peu moins.

Quat’sous et puis c’est tout !

C’est la troisième coopération du metteur en scène allemand avec le Français, et jusque là aucune n’a réussi : faire gambader Denis Podalydès à poil dans La nuit des rois ou faire changer de sexe au duc de Kent dans Le roi Lear n’a pas convaincu. Cette fois, le choix d’un opéra qui n’en est pas vraiment un, mais qui oblige tout de même des acteurs dont ce n’est pas le métier à chanter, est une gageure. Monter Quat’sous, en particulier, en est d’autant plus : le riche roi des mendigots (Christian Hecq, hecquissime !), en redingote et chapeau melon, ourdit vengeance sur vengeance contre le dit redoutable roi de la lame, « Mack the knife » ou « Mack la lame ». Celui-ci dessoude à tout-va avec ses malfrats minables et séduit tout pareil les femmes, les épouse, les trompe, car il est victime, pauv’ gars, d’une « obsession sexxxxxuelle » comme le chante madame Preacham (géniale Véronique Vella). On voit bien les riches très joliment habillés par Florence von Gerkan mais peu les pauvres, les fameux miséreux qui doivent grouiller partout. Les chansons sont en français, moins évident que l’allemand, beaucoup plus lyrique. Les femmes s’en sortent merveilleusement : Claïna Clavaron (Lucy, une des épouses de Mike) ouvre si bien ce bal maudit avec la complainte de Mike la lame, trop bien même car on s’imagine à tort que le reste sera de cette eau-là. Véronique Vella est, point d’autre mot, l’âme du lieu, Elsa Lepoivre, même dans le rôle d’une pute en doudoune rouge et longues cuissardes, est toujours aristocratique, et Marie Oppert, chanteuse (une vraie), joue parfaitement Polly, la fille de Preacham. Côté messieurs, bah… Hecq ne sait pas bien chanter alors il fait son numéro parfois sans trop y croire lui-même, Birane Ba porte bien le cuir mais a bien du mal à incarner Mike, seul Benjamin Lavernhe s’en sort haut la main, il plane, il vole, il joue, il est présent, il s’éclate, allez, on reprend espoir. Le temps ne passe pas désagréablement, jolis numéros, quelques symboles constructivistes et d’images animées défilent en guise d’animation intello, les passerelles montent, descendent, remontent…

Et Ostermeier, dont Quat’sous est la première mise en scène d’opéra (pas un opéra comme les autres), cet artiste qui a ébloui tout le monde avec ses fulgurances, son audace à retourner son Shakespeare, ses visions féroces des crises humaines, son héritage brechtien, que donne-t-il, là ? Un spectacle sans grandeur ni décadence mais pas sans effort. Tout de même, où a-t-il la tête pour orchestrer la pitoyable scène du mariage de Polly et Mike avec ce numéro imbécile de tarte à la crème, qui dure, se répète, reprend comme un jour sans fin ? Dans sa réponse au « quatrième mur à faire tomber » — merci Brecht —, il en est toujours à s’adresser à la salle avec des micros face public, à faire joujou avec les spectateurs « Répétez après nous : P.O.L.L.Y ! ». Triste, triste tout ça ! Pas mauvaise soirée, pas bonne non plus, c’aurait pu être tellement mieux….

Cosi version quinqua

Ouverture d’esprit et adaptation d’époque avec le Cosi fan tutte (Comme elles font toutes de Mozart créé en 1790 à Vienne) transformé en drame bourgeois -urbain de cinquantenaires par le metteur en scène russe Dimitri Tcherniakov qui rêvait depuis longtemps de réaliser ce projet de « cosi…vieux », avec des chanteurs de cinquante ans. Pourquoi pas ? Deux couples de quinquas très aisés sont invités dans une maison qui pourrait faire la couverture du magazine Elle Déco, leurs hôtes sont le démoniaque Don Alfonso et la coquine très en manque Despina. Don Alfonso propose aux types le pari mozartien : mettre à l’épreuve la fidélité de leurs compagnes. Et là, ça dérape. Car si l’idée est séduisante — des quinquas plutôt que des jeunes naïfs, de l’échangisme consenti plutôt que le jeu de dupes lourdaud habituel, des femmes dont la féminité est assumée —, rien ne fonctionne puisque contrairement au scénario, le dialogue n’a pas changé et les scènes sonnent donc évidemment faux. « Ils sont partis à la guerre — ah, quelle tragédie » alors que les deux zozos sont bien là présents comme sont présentes les femmes au dîner (car ça dîne, bien sûr) et qui écoutent sans broncher la proposition insultante de Don Alfonso affublé, on se demande pourquoi, d’un costume violemment jaune qu’il rajuste frénétiquement ! Quant à Despina transformée en pute entremetteuse qui croise et décroise les jambes et s’ennuie ferme pendant les deux premiers actes puisqu’elle n’a rien à faire, elle s’occupe à soupirer et à embrasser à bouche arrachée son jaune Alfonso. Les interprètes ont beau se démener, beau chant, jeu intéressant (mais forcément limité), ils n’en peuvent mais et nous non plus…

Des ballets russes sur pellicule

Ouverture et audace avec « Ballets russes ». C’est connu, Diaghilev, impresario au flair infaillible, a inventé les Ballets russes, en présentant en tournée en France puis en Europe l’élite du chant et de la danse du théâtre royal Maryinski de Saint Petersbourg. Il a agrégé autour de ses stars, Pavlova, Nijinski, Alexandre Benois… des artistes Picasso, Chanel, Satie, Debussy, etc. qui ont créé une palanquée de chefs-d’œuvre. Mais son compositeur, celui qui lança le vingtième siècle avec Son Sacre du printemps, c’était Stravinsky. Le festival d’Aix-en-Provence lui rend hommage à travers trois ballets créés pour la troupe de Diaghilev qui passent de la scène à la recréation cinématographique. Diaghilev se méfiait-il de l’image ? Pas de la photographie, Nijinski non plus, mais aucun film de spectacles ou de ballets n’a jamais été retrouvé. Peut-être pas pour rien, peut-être Diaghilev se méfiait-il de cet outil. Aix a proposé à trois cinéastes un ballet phare pour en faire un film. Rébecca Zlotowski reçoit L’oiseau de feu (1910) : coïncidence, elle utilisait la Berceuse durant le tournage de Planetarium avec deux sœurs spirites Nathalie Portman et Lily-Rose Depp et un producteur (Emmanuel Salinger) qui cède à ses visions. À Bertrand Mandico qui a séduit le dernier festival de Cannes avec son Conan à la Quinzaine des réalisateurs fut attribué Pétrouchka (1911) et Evangelia Kranioti hérite du si scandaleux Sacre du printemps à l’époque de la création (1913). Cette documentariste photographe cinéaste avait impressionné aux Rencontres photographiques d’Arles en 2020 avec son travail sur les exilés, déplacés d’un bout à l’autre du monde, marins au très long cours, et celui sur les personnes transgenre, tous ceux qui perdent et regagnent difficilement leur identité sexuelle, sociale, familiale.

Tout cela promettait, surtout qu’à la baguette, dirigeant chaque œuvre en direct, le jeune chef prodigieux finlandais Klaus Mäkelä. Le temps de la musique dirigée en direct devant correspondre à celui des images, mais bien sûr, chaque soir, tout cela bougeait un peu. Rebecca Zlotowski a livré un film fainéant dont on n’entendait pas les dialogues (et pour cause), mais où l’on voyait, rire, pleure, s’extasier Nathalie Portman, planer Lily Rose Depp, s’interroger Emmanuel Salinger puisque la cinéaste est allée fouiller dans les rushes qui lui restaient de son Planetarium… Aucun intérêt. Mandico, très heroic fantasy, promettait mieux. Son Pétrouchka devenait une Pétrouchka, mannequin manipulée comme la marionnette du ballet par une fausse magicienne, créatrice de mode borgne et dictatoriale usant ses créatures jusqu’à l’épuisement. La ballerine est partagée entre « Petrouch’ » et une grande créature non-binaire gender super fluid, ça se touche, ça se caresse, c’est morbide et complaisant, tout cela tourné en pellicule qui donne l’impression que tout va se dissoudre dans ces sous-sols acides. Les mannequins ne savent pas jouer, seul le couple Copi et Copie (habillés à la Copi, en hommage au metteur en scène argentin) qui manie les ficelles de l’animation sont des vrais personnages. Quant au Sacre, mythe absolu, Kranioti accroche dès le solo du basson une image absolue — glacier sublime, bleu clash, blanc profond, du presque mouvement et puis quelques personnages paumés, beaux et jeunes garçons troublants et troublés, féminin et masculin traversés. Mais ça raconte quoi, tout ça, ces images ? Aucune idée car franchement, on ne s’envole pas avec ça, et comme pour les deux autres films, l’attention s’est tournée là où il fallait regarder : sur l’orchestre de Paris et son chef. Et au Stadium de Vitrolles, le public surplombe la fosse et voit tout comme dans un film en super cinémascope : la danse est là, dans les mouvements fascinants du chef, les avant-bras qui frappent l’espace, bam ! vertical, le coup, sans appel, le fredonnement du bout des doigts, les arrondis des mains qui volent. Et le corps ! le corps qui danse littéralement, et les musiciens, liés, reliés comme dans une chorégraphie. Ah là oui, c’est du cinéma, de la danse, de la musique, c’est tous les arts réunis, c’est magnifique. Le triomphe, aux saluts, c’était pour eux, chef et orchestre.

McBurney sinon rien

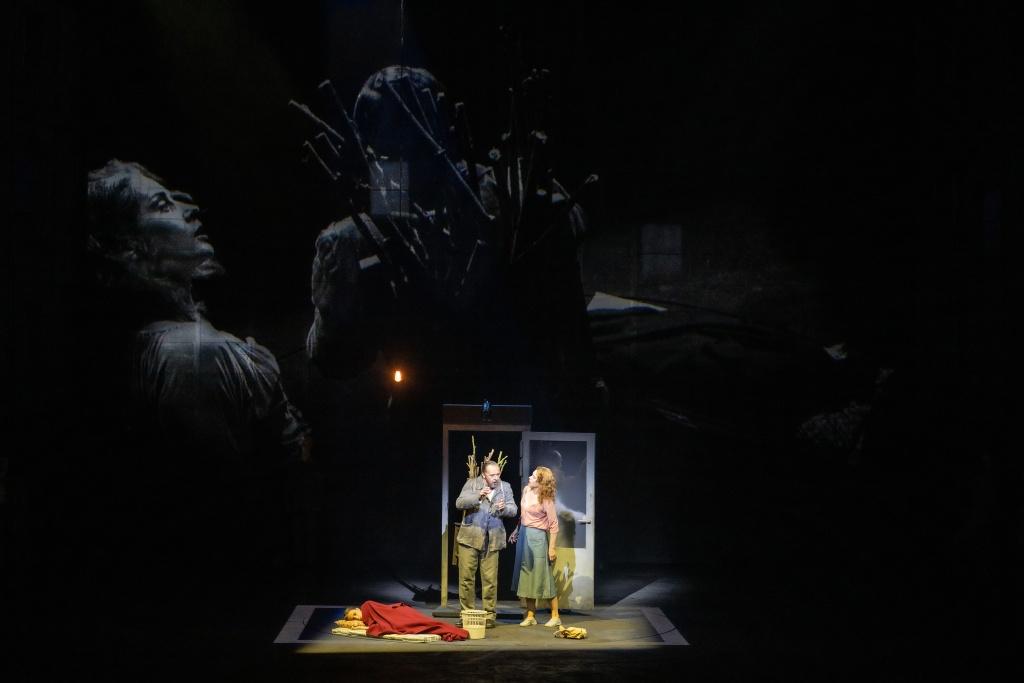

Enfin, voilà l’ouverture à l’audace véritable : choisir un metteur en scène qui produit peu avec l’opéra mais signe chaque fois un chef d’œuvre à Aix-en-Provence : The rake’s progress de Stravinski en 2017, et une Flûte enchantée fascinante en 2014. Soit le britannique Simon McBurney pour donner aux visions démentes du héros Wozzeck d’Alban Berg une dimension extraordinaire, une version d’anthologie. Et l’orchestre dirigé par un autre artiste touché par la grâce, Sir Simon Rattle, avec, excusez du peu, le London Symphony Orchestra. Le miracle. Wozzeck est là, humain trop humain, pauvre soldat traumatisé qui ne se remettra jamais de la guerre, souffre-douleur abusé qui accepte la traîtrise de sa femme, qui oublie d’être un père, le pauvre Wozzeck est dans les meilleures mains qui soient. Et le merveilleux baryton Christian Gerhaher, un acteur total, de même que tous les artistes de cette production, montrent cette confiance. Que voit le public ? Tout ! Soit tout ce qui habite la tête du soldat : les images défilent sur le mur, mais est-ce un mur ? On ne sait plus, le plateau n’est plus la scène, nous sommes dans les étangs, on s’enfonce comme le héros à la fin, la vie est réduite à l’espace de la porte, plantée là dans le vide, elle s’ouvre sur l’impensable, elle se ferme sur l’espoir, elle s’ouvre à Marie et son enfant, se ferme sur leur vie… Et la musique semble naître du plus profond des âmes, ce déglinguage des sons et des pulsions, de surgir du fin fond de l’inconscient, dissonances novatrices, sortir du tonal, délaisser le lyrisme sauf à la presque fin où quelque chose d’irrésistible entraîne tout. C’est tellement beau qu’on en pleurerait. McBurney est connu pour ne jamais se contenter, ni s’arrêter : il continue même quand c’est fini. Il ne fait qu’avancer, tourner, explorer. Il est dans le mouvement et la musique sait reconnaître les siens. Quelle splendeur !

Brigitte hernandez – Envoyé spécial à Aix-en-Provence

Festival d’Aix-en-Provence

du 4 au 24 juillet 2023

Wozzeck d’Alban Berg

Grand théâtre de Provence, les 18 et 21 juillet 2023 (20h), durée 1h40.

Cosi fan tutte de Mozart

les 19 et 21 juillet, Théâtre de l’Archevêché (21h30) durée 3h30 avec entracte

L’opéra de quat’sous de Bertold Brecht et Kurt Weill

les 18,20, 22 et 24 juillet 2023 (22 h), durée 2 heures, Théâtre de l’Archevêché.