Quel est votre premier souvenir d’art vivant ?

Ma mère m’a emmenée voir Le Cid à la Comédie-Française. J’avais onze ans et j’étais en 6ème. Je me souviens parfaitement de cette excitation de sortir le soir, du rideau rouge, du bruissement de la salle avant que ça ne commence. Et me voilà éblouie par la beauté des jeunes acteurs. Ils jouaient dans la pure tradition classique, avec fougue et panache. Et soudain le miracle a opéré. J’ai tellement cru à l’histoire que je me suis mise à sangloter pour cette pauvre Chimène. Comment ce beau et brave Rodrigue qu’elle aime a pu lui tuer son père ? J’étais déchirée. Et étonnée d’avoir autant vibré à cette histoire d’amour qui était pourtant si loin de mon quotidien.

Quel a été le déclencheur qui vous a donné envie d’embrasser une carrière dans le secteur de l’art vivant ?

Il n’y a pas eu un moment précis, mais la répétition du plaisir fou que j’ai ressenti au théâtre en tant que spectatrice a certainement forgé cette envie. Car, après les pleurs, ce sont les fous rires extraordinaires, que j’ai attrapés devant les comédies de Molière, de Feydeau, devant les spectacles de Zouc, de Sylvie Joly, de Desproges, qui m’ont donné le virus du théâtre.

Qu’est-ce qui a fait que vous avez choisi d’être comédienne ?

C’est d’avoir éprouvé dans ma chair qu’en faisant miens les mots d’un auteur génial, je provoquais le rire de toute une salle. Mais bien sûr, encore fallait-il oser en faire un métier, d’autant que mes parents s’y opposaient.

Le premier spectacle auquel vous avez participé et quel souvenir en retenez-vous ?

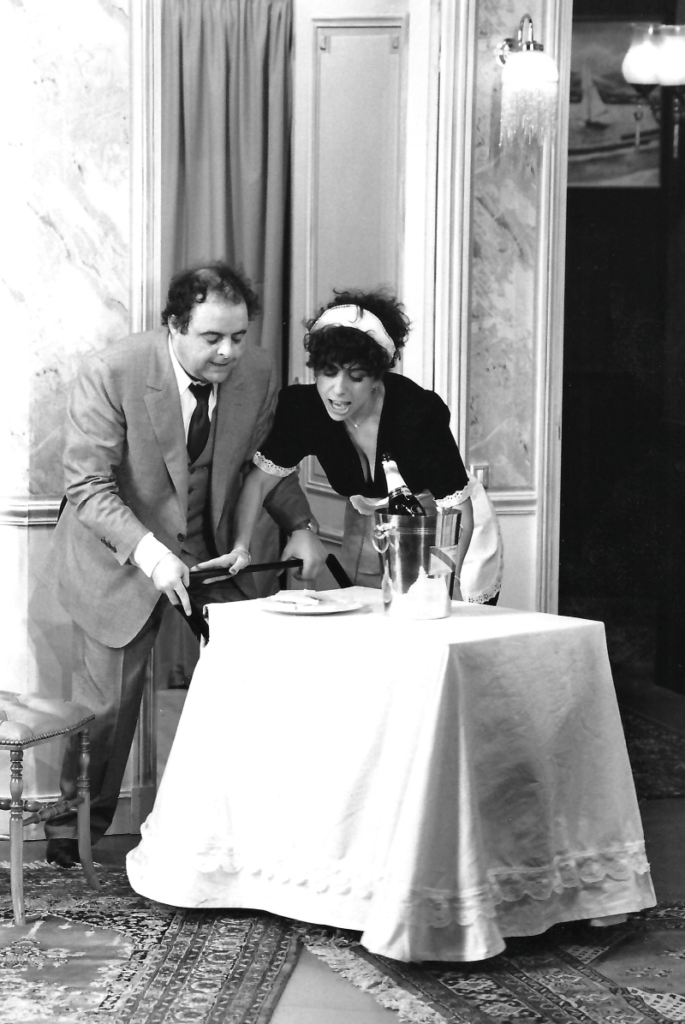

C’était l’année du bac, au cours de théâtre du Lycée Pasteur à Neuilly où nous avons joué Feu la Mère de Madame. J’avais pour partenaires Gérard Jugnot et Michel Blanc. Je me souviens d’un trac épouvantable en coulisse puis du déferlement de rires dans la salle, dès les premiers mots de mon personnage, Annette, la bonne alsacienne. C’était comme une vague de chaleur qui m’envahissait phrase après phrase, réplique après réplique. Inoubliable.

Votre plus grand coup de cœur scénique ?

Une bête sur la Lune est un spectacle qui m’a marquée à vie. Cette pièce américaine, mise en scène par Irina Brook avec Simon Abkarian et Corinne Jaber, est un pur bijou. À partir d’un fait historique, le génocide arménien, l’auteur construit une histoire d’amour passionnante, touchante, qui fait rire et pleurer en même temps. Comme dans La Vie est Belle de Begnini. Le texte, la mise en scène, les comédiens, tout était merveilleux.

Quelles sont vos plus belles rencontres ?

Jeanne Moreau, avec qui j’ai joué L’Intoxe aux Théâtre des Variétés. Elle avait un charme fou. Nous parlions de tout : bouquins, politique, amour, coiffure… Jacques Villeret avec qui j’ai joué C’est Encore Mieux l’Après-midi. C’était un écorché vif, hyper drôle. Au restaurant, après le spectacle, je le voyais observer les gens et soudain les imiter avec une précision incroyable. En un clin d’œil, il chopait leur façon de se tenir, de parler, leurs tics, leurs bizarreries. Nous avons beaucoup ri ensemble.

En quoi votre métier est essentiel à votre équilibre ?

Il me permet de ne pas m’encroûter ! Un nouveau texte, un nouveau metteur en scène, une nouvelle équipe supposent de s’adapter, de se remettre en question, de faire fonctionner ses neurones. C’est une chance ! Même si ce métier a ses phases sombres, car rien n’est jamais acquis.

Qu’est-ce qui vous inspire ?

Les projets qui mêlent la grande Histoire et l’anecdote. Comme, par exemple, L’Atelier de Grumberg, La Bête sur la Lune de Richard Kalinoski, Un drôle de Cadeau de Jean Bouchaud, Tous des Oiseaux de Wajdi Mouawad. Ce sont des pièces magnifiques qui jonglent avec humour entre situations pathétiques et vérités historiques.

De quel ordre est votre rapport à la scène ?

La scène est l’endroit où je me sens totalement chez moi et totalement ailleurs. C’est le lieu où je partage des sentiments intimes avec un public fait d’inconnus, de gens que j’ai peu de chance de connaître un jour. Et le personnage à qui je donne ma voix, ma façon de bouger, ma façon de réagir est peut-être une héroïne ou une crapule, mais par la fréquentation intime que j’en ai chaque soir sur scène, elle me permet de la comprendre, de lui donner une place en moi, voire de l’aimer. C’est magique et assez indescriptible.

À quel endroit de votre chair, de votre corps, situez-vous votre désir de faire votre métier ?

Dans chaque cellule de mon corps ! Quand on a goûté au plaisir de vibrer avec le public, on est accro à vie.

Avec quels autres artistes aimeriez-vous travailler ?

J’adorerais travailler avec Pommerat ou Wajdi Mouawad, mais je serai aussi enchantée de retravailler avec ceux qui m’ont donné la chance de jouer ces derniers temps, Éric Bu, Jean-Philippe Daguerre, pour ne citer que les derniers.

À quel projet fou aimeriez-vous participer ?

J’ai un projet fou que je porte depuis longtemps et que j’ai décidé de produire, en prenant tous les risques. C’est une pièce américaine que j’ai adaptée et que le merveilleux Pierre Notte va mettre en scène. Dans le San Francisco Chronicle, la pièce est taxée de « tragédie grecque, à la vélocité audacieuse, à la drôlerie explosive ». Inédite en France, la pièce a été un succès aux États-Unis, à Londres, au Canada et en Australie. Elle aborde avec humour et violence des thèmes forts : violences conjugales, transidentité, stress post-traumatique, et même la nécessité ou pas de ranger ses placards… Nous allons la créer au festival Off d’Avignon 2023, au Théâtre du Balcon.

Si votre vie était une œuvre, quelle serait-elle ?

Elle serait une œuvre du genre Un jour sans Fin, car il me semble qu’il faut tout recommencer à chaque fois.

Mais je trouve déjà que ma vie est un roman. Née en Égypte dans une famille juive égyptienne, mon destin semblait tout tracé de façon bourgeoise et conventionnelle. L’exil forcé m’a amenée à Paris où j’ai pu jouir d’une liberté qui m’a permis d’entrevoir d’autres rêves. Devenir comédienne, avoir la chance de faire ce métier, d’interpréter des auteurs classiques ou contemporains, c’est déjà un incroyable bonheur.

Propos recueillis par Marie-Céline Nivière

Le retour de Richard 3 par le train de 9h24 de Gilles Dyrek.

Théâtre La Bruyère

5 rue La Bruyère

75009 Paris.

Jusqu’au 1er avril 2023.

Du mercredi au samedi à 21h, matinée samedi à 18h30, dimanche à 16h.

Durée 1h25.

Crédit photos © Corinne Vaglio (portrait), © Frédérique Toulet (Le retour de Richard 3)

© Toussaint (Les filles), © François Darras et DR (collection de l’auteur).