Petite chose perdue au centre de la scène, voix légèrement fêlée, chaude, si reconnaissable, la belle carcassonnaise évoque, avec beaucoup de pudeur, le déracinement de sa grand-mère maternelle, obligée de fuir l’Espagne franquiste. Délicatement, la piquante brune à l’accent chatoyant du sud entremêle son histoire à celle de cette aïeule vénérée et rend un émouvant et virevoltant hommage à tous les exilés du monde dans cette tragédie musicale. Bien que puisant son inspiration dans les pas de flamencos incandescents, Jean-Claude Gallotta achoppe à nous faire entrer dans sa danse. Seule l’interprétation de ses danseurs, leur gestuelle envoûtante, enflammée donne du cœur et de l’âme à cette chorégraphie indolente, à ce ballet nostalgique et politique.

Derrière un voile blanc où sont projetés des images en noir et blanc d’un passé depuis longtemps révolu, un exode forcé presque oublié, assise en tailleur, la jolie brune(enfantine et lumineuse Olivia Ruiz) attend, immobile. Sa voix enregistrée raconte l’enfance d’une jeune espagnole. Ses jeux dans la rue, ses amitiés, sa famille. Elle évoque ce quotidien bienveillant dans une famille loin d’être riche mais où le soleil et la tendresse réchauffent les cœurs et les âmes. Puis, elle se remémore le moment où tout a basculé, où la politique a fait son entrée fracassante dans l’accueillant foyer et a tout détruit sur son passage. Engagés farouchement contre le franquisme, ses parents sacrifient leurs vies pour sauver l’avenir de leur pays, de leur progéniture. La cellule familiale anéantie, c’est caché dans un train de marchandise qu’elle quitte sa terre natale pour l’inconnu, pour l’étrangère et inhospitalière France.

Les paroles résonnent dans la salle. Son accent du sud, légèrement chantant, donne vie à cette litanie du déracinement. Les danseurs, l’un après l’autre, s’approche de cette femme enfant. D’un mouvement, d’un geste empreint d’une infinie délicatesse, il force ce corps inerte à reprendre vie. On se laisse ainsi emporter par la beauté de l’instant. Puis l’orchestre entonne les premières notes d’une chanson. Les souvenirs nostalgiques empruntés à sa grand-mère s’effacent, la jeune femme s’éveille. Le ballet peut commencer.

Entièrement réorchestrés, la plupart des tubes d’Olivia Ruiz sont teintés du soleil ibérique. Ils nous emportent dans un voyage sur les terres arides où poussent les oliviers, dans les arènes de sables où toreros et taureaux se jaugent, s’affrontent, en bordure de l’eau salée de la mer Méditerranée. De sa voix éraillée, elle ensorcèle et captive l’auditoire. Tempérament de feu, nez retroussé, elle a du chien et un sacré talent la môme carcassonnaise. Mêlant français et espagnol, elle égrène tout au long de cette tragi-comédie musicale ses tubes mais aussi ses chansons plus personnelles, celle justement qui raconte ce passé familial, ce déracinement. Emportée par les danseurs de Jean-Claude Gallotta, elle virevolte et tourne. Jamais sur la touche, elle danse à merveille et de son sourire espiègle elle nous charme. On en oublierait presque l’histoire hâtivement brossée de cette enfant abandonnée sur les routes devenue chanteuse à succès, de cette femme francisée rattrapée par ses racines espagnoles quand l’amour étreint son petit cœur d’orpheline. C’est le premier défaut de cette comédie musicale qui n’en a pas le nom. A trop vouloir suivre le romantique répertoire de la jeune femme, on perd de vue le message éminemment politique qui se cache derrière ce nostalgique Vovler – revenir en espagnol.

Le second défaut, c’est les trop simples et trop sages chorégraphies de Jean-Claude Gallotta. Bien qu’inspiré des danses traditionnelles ibériques, elles manquent cruellement, charnellement de sensualité. Le feu ne prend. La salle ne s’enflamme pas. Et pourtant, les neufs danseurs – dont Béatrice Warrand et Thierry Verger, vétérans du groupe, Gaetano Vaccaro, le félin et Georgia Ives, la délurée – , se donnent entièrement à la triste partition. Ils tourbillonnent, virent, envahissent l’espace. Empruntant aux flamencos, les gestes tranchants, arrêtés, les mouvements chaloupés, incandescents, ils glissent, swinguent. Réussi dans l’exécution, l’ensemble manque malgré tout d’un soupçon de frénésie, de folie. Trop mécanique, le ballet n’apporte pas la touche d’émotion nécessaire pour emporter le public sur les routes de l’exil, sur les élans nostalgiques de notre cœur de descendants d’immigrés.

A delà de son histoire personnelle et intime, la piquante chanteuse aborde le déracinement universel, la vie malheureusement ordinaire de ces milliers d’apatrides qui errent espérant un avenir meilleur, rejetés du monde qui les a vus naître et de celui qui ne veut les accueillir. D’ailleurs, après une magnifique et bouleversante réinterprétation de son premier tube J’traine des pieds, le saisissant message évoquant l’effroyable accueil fait en France aux réfugiés de guerre, aux migrants, s’affiche clairement en blanc sur fond noir. Il frappe nos consciences, touche la corde du sensible. Malheureusement, une chanson de trop, un tableau en plus vient en pâlir l’éclat, en atténuer la portée… quel Dommage !

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore

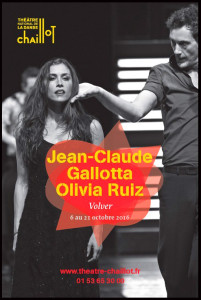

Volver de Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz

Théâtre national de danse de Chaillot

Salle Jean Vilar

1, Place du Trocadéro et du 11 Novembre

75016 Paris

Jusqu’au au 21 octobre 2016. Pour les séances aller directement sur le site du théâtre national de danse de Chaillot.

Durée 1h20

Conception de Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz

Chorégraphie de Jean-Claude Gallotta assisté de Mathilde Altaraz

Texte de Claude-Henri Buffard et d’Olivia Ruiz

Dramaturgie de Claude-Henri Buffard

Lumières de Manuel Bernard

Costumes de Stéphanie Vaillant et Aïala, assistées d’ Anne Jonathan

Vidéo de Maxime Dos

Adaptation anglaise et surtitrage en direct d’Harold Manning

Avec Olivia Ruiz (chant, danse), Agnès Canova, Paul Gouëllo, Ibrahim Guetissi, Georgia Ives, Fuxi Li, Lilou Niang, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Béatrice Warrand (danse), Vincent David, Martin Gamet, David Hadjadj, Frédéric Jean, Frank Marty (musiciens)

Crédit photos © Guy Delahaye