À Bordeaux, Trente Trente clôt aujourd’hui sa vingtième édition. Fondateur et directeur du festival, Jean-Luc Terrade a vu passer sur ses planches des artistes tels que François Chaignaud, Leïla Ka, Étienne Saglio ou Jan Martens. En plein feu de l’action, entre deux spectacles, nous le rencontrons autour d’un verre le temps de revenir sur deux décennies de programmation à contre-courant.

Comment est né Trente Trente ?

Jean-Luc Terrade : À l’époque, je travaillais dans ma compagnie avec un groupe de comédiens, et je voulais les mettre en situation de metteurs en scène. Il y a vingt ans, les formats courts n’avaient pas de circuits de diffusion. J’ai créé Trente Trente en réponse à ces deux nécessités. J’étais à l’époque en relation avec Jean Boileau, qui avait créé son propre festival de formes courtes à Poitiers, trois ans plus tôt. La première édition de Trente Trente est née comme ça, très confidentiellement. Petit à petit, j’ai invité des personnes extérieures : des artistes régionaux, puis des artistes d’un peu partout. Ce qui m’intéressait aussi, c’était de mélanger dans une même soirée plusieurs publics — les publics de théâtre, de musique, de danse… La dernière chose étant que la région Aquitaine et la ville de Bordeaux étaient tellement pauvres en formes contemporaines, hybrides et un peu dérangeantes, que je trouvais intéressant de faire venir des artistes un peu différents, qui n’avaient pas de visibilité.

Y-a-t-il des artistes fidèles qui ont marqué le festival ?

Jean-Luc Terrade : Oui, des parcours comme celui de Volmir Cordeiro, qui est venu trois ou quatre fois, Arnaud Saury qui est là pour la huitième fois… Des gens qui m’intéressent, dont je suis le travail, qui se mélangent chaque fois à des gens nouveaux, que je découvre.

L’histoire culturelle de Bordeaux a été très marquée par Sigma un autre festival de théâtre pluridisciplinaire qui, de 1965 à 1990, a animé la ville avec des spectacles radicaux et provocants… Y a-t-il un héritage de cela dans Trente Trente ?

Jean-Luc Terrade : C’est très curieux, cette ville de Bordeaux. Au départ, c’est une ville conservatrice, et pourtant, elle a accueilli pendant vingt-cinq ans Sigma, cette manifestation iconoclaste et dérangeante. Mais je crois que c’était la volonté d’un maire [Jacques Chaban-Delmas, ndlr]. Forcément, on s’inscrit dans sa lignée, mais c’est beaucoup plus difficile aujourd’hui. On se défend avec un budget minuscule par rapport à nos trente spectacles, ça reste confidentiel.

Pourtant, vous avez réussi à vous faire une place : le public grandit, la billetterie est pleine cette année… Comment avez-vous réussi à proposer ces formats-là, plus courts et plus provocants ?

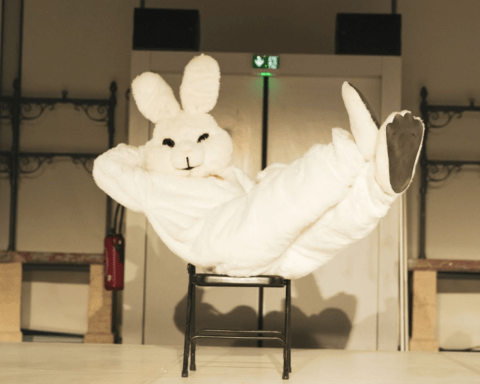

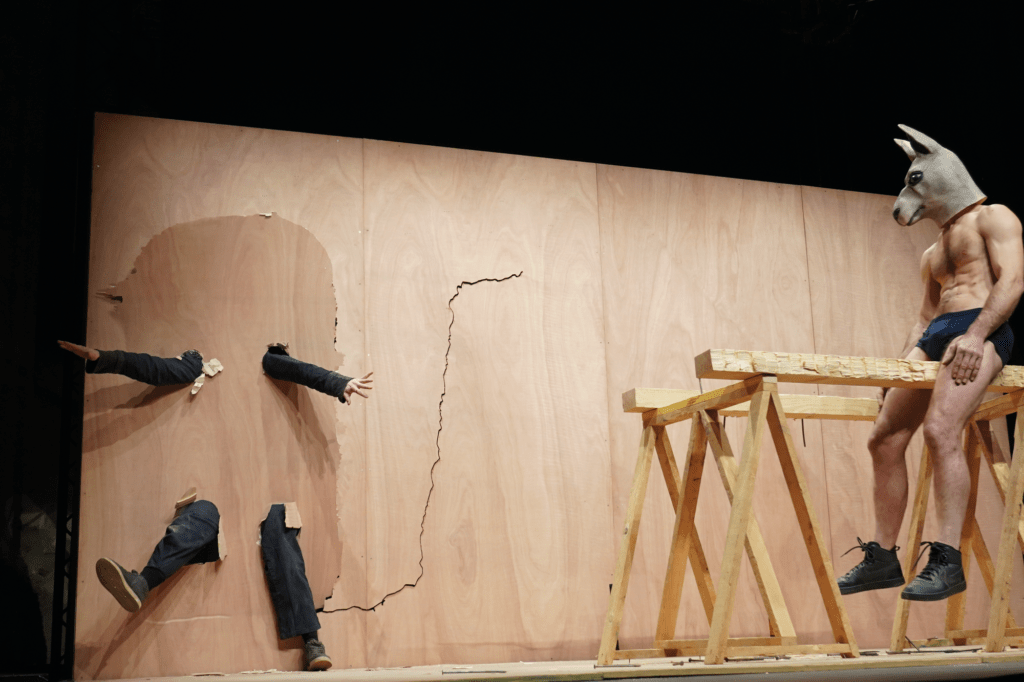

Jean-Luc Terrade : Le public attend cela de moi et du festival : découvrir des choses qu’il n’a pas l’habitude de voir. Le public aurait pu être choqué par la pièce de Matthieu Hocquemiller, et même sortir — je suis même assez content quand des gens refusent et sortent — mais il y a une écoute, une sorte de bienveillance. Et cette année, le public change. Est-ce que la soirée queer a attiré de nouveaux spectateurs ?

Quand vous réflechissez tous les ans à ce festival, quand vous programmez, quel théâtre cherchez-vous à défendre ?

Jean-Luc Terrade : Ce qui me paraît important, c’est de composer en choisissant les spectacles les uns par rapport aux autres. Mais je le construis pas intellectuellement : je fais une programmation en fonction de ma propre sensibilité, sans réfléchir à tel ou tel public…

Où cette sensibilité vous porte-t-elle ?

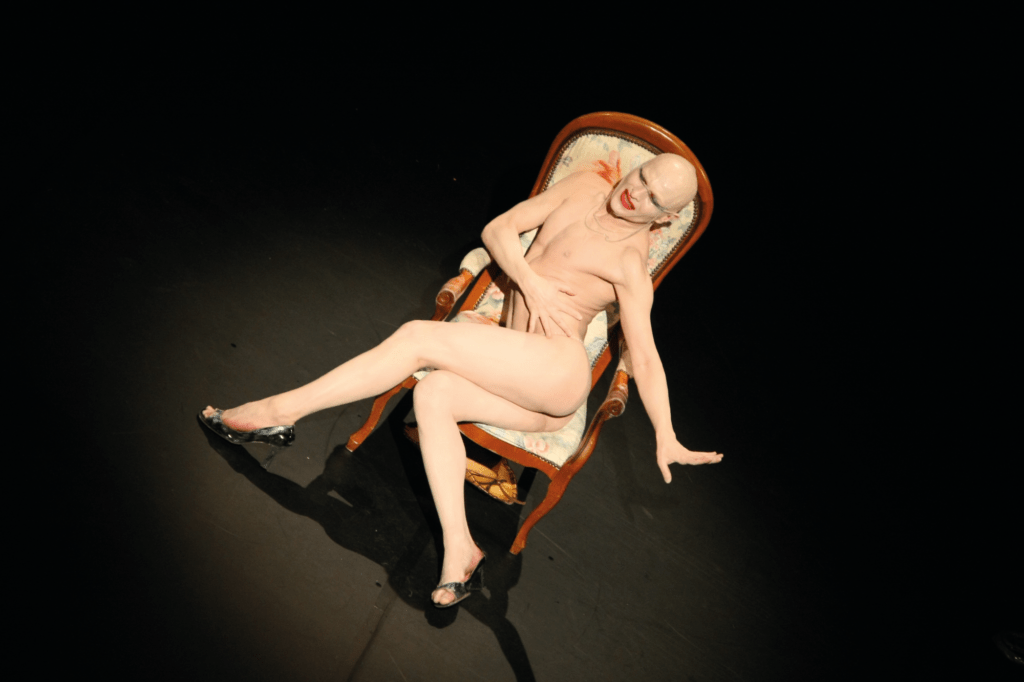

Jean-Luc Terrade : Elle me porte vers de la douceur de la peau, du corps. Je pense que maintenant, les choses les plus dérengeantes sont dans une sorte de tendresse, de douceur, et pas de violence frontale. Bizarrement, je trouve que ça pourrait gueuler beaucoup plus dans la société, mais en même temps, je trouve que les artistes, au lieu de gueuler, vont vers une recherche de tendresse. Je revendique l’idée que tout art doit déranger. Mais je suis plutôt du genre de déranger dans un espace-temps différent, dans un rapport différent, mais pas forcément frontalement. Par exemple, Steven Cohen est quelqu’un qu’on pourrait dire dérangeant, mais qui travaille dans la douceur, sur un rapport politique au corps, à la sexualité, qui n’est jamais abordé frontalement.

Le débat du vendredi 27 était intitulé « Liberté d’expression et censure nouvelle ». Où se trouve la censure, aujourd’hui ?

Jean-Luc Terrade : Je trouve qu’un certain nombre d’artistes, notamment à Bordeaux, notamment des jeunes, sont à la peine. Je pense à Nicolas Meusnier, un performeur formidable que j’essaie de soutenir depuis quelques années : il va mettre dix ans à éclore, ou alors il abandonnera. J’ai beau prévenir les institutions, je ne sais même pas s’ils vont y aller. Dans ses spectacles, il porte une parole personnelle, et ce qu’il raconte est très violent. Les institutions ne soutienent pas ce genre d’artistes parce que les trois quarts des programmateurs n’en veulent pas. Quelque part, il y a une censure institutionnelle qui aide un certain genre de spectacles, même dérangeants, tant qu’ils sont déjà intégrés par l’institution, et met de côté tout ce qui vient de la marge et ne bénéficie pas d’appuis. Tout un acte théâtral passe ainsi à la trappe. La Drac nous demande une parité homme-femmes par rapport aux choix de programmation. D’accord, c’est pour rétablir quelque chose derrière lequel je m’aligne complètement. Mais faut-il en arriver là ? Je ne crois pas. On a créé un spectacle jeune public adapté de La Mouette où l’on parle de l’échec, du suicide, etc. Les enseignants n’en veulent pas. Pourtant, l’échec fait partie de la vie, et plus tôt les enfants l’entendront, mieux ce sera. C’est plein de petites choses comme ça. À partir de là, beaucoup de gens commencent à s’auto-censurer.

Vous fêtez les vingt ans du festival. Quel rôle continuez-vous de jouer ?

Jean-Luc Terrade : Je pense aux autres : donner la parole à des auteurs comme Abdulrahman Khallouf ou Asfhin Ghaffarian, aider des artistes émergents, jeunes ou moins jeunes, me semble important. Le fait que j’aie un lieu de résidence peut servir à ça. Je vois combien les artistes ont besoin de contact, de rapport. Ils sont tellement seuls dans leur démarche ! Je suis là, j’écoute, et ils veulent que je travaille avec eux : pour Abdulrahman, j’ai signé la scénographie, mais je l’ai aussi aidé à jouer parce qu’il n’était pas comédien. Je trouve important de résister par rapport à ça : accompagner, accueillir en résidence des artistes d’ici. J’essaie d’influencer des personnes à monter une boîte d’accompagnement pour les artistes. Après, je rouspète toujours parce que je n’ai pas assez de moyen. J’avais pour projet d’ouvrir quatre salles, je n’ai jamais pu avoir de lieu. L’indifférence est totale.

Vous présentiez cette année Du luxe et de l’impuissance, un audiospectacle adapté de Lagarce, au sein d’une installation au Garage moderne. Qu’est-ce qui vous attire chez Lagarce ?

Jean-Luc Terrade : Je suis en adéquation avec ce qu’il dit : il parle du divertissement à tout prix, de l’institution qui prône le divertissement et ne laisse rien faire en dehors… ces choses que j’essaie de dire avec mes mots, il les a déjà très bien formulées. J’ai repris cinq des articles du recueil éponyme qu’il a écrits entre 1990 et 1995. J’en avais déjà fait un solo sur scène puis un spectacle audio. J’ai voulu le reprendre dans un décor de voiture : les gens s’installent dans l’habitacle et écoutent ces textes-là, mélangés à Macha Béranger, à Barbara, à des bruits de répétition… C’est le monde du théâtre, mis en confrontation avec les années Sida, sa propre maladie. Tout en étrillant les hommes politiques et les instutitions. Et ça, j’adore.

Samuel Gleyze-Esteban – Envoyé spécial à Bordeaux

Festival Trente Trente

Bordeaux

Du 12 janvier au 2 février 2023

Crédit photos © Pierre Planchenault