Nous voilà de nouveau privé de sorties, plus de théâtres, plus de restaurants, de bars, pas plus de soirées entre amis. Alors on tourne en rond et l’on se souvient des jours anciens. Sacrée nostalgie qui va si bien à l’âme slave et aux sanglots longs des violons. Aujourd’hui plus que jamais, j’irais bien me réchauffer dans un cabaret russe. Comme cette ambiance, cette chaleur me manquent.

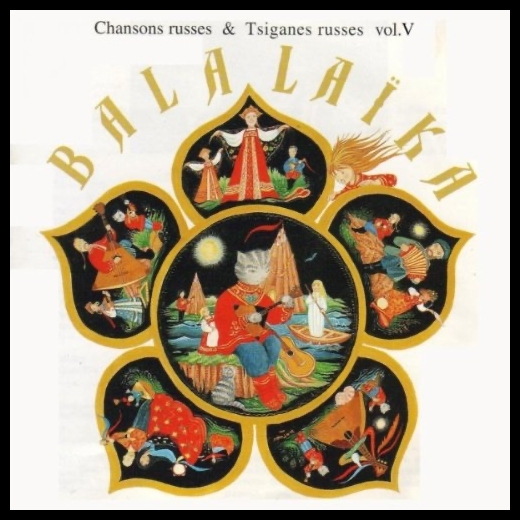

Le mien, celui où j’aimais « soûler ma peine » aux sons des guitares, rire et chanter s’appelait La Balalaïka. Il était perché sur la Montagne Saint-Geneviève. On y accédait par un escalier étroit que l’on n’était pas toujours certain de pouvoir remonter. Une fois en bas, dans l’intimité de cette cave, aux couleurs chaudes des isbas, plus rien ne pouvait nous atteindre. On y arrivait en fin de soirée, parce que nous n’avions pas les moyens de nous payer le repas, et parce que c’était à ce moment là que tout commençait vraiment. Le spectacle pour les dîneurs était terminé et pouvait commencer celui pour les fêtards, les paumés de la nuits, les amis. Comme cela me manque!.

une ambiance

Le patron Marc de Loutchek nous accueillait d’un sourire ou d’un clin d’œil. Nous, c’était « les jeunes » qui avions la vie devant nous et une envie d’en profiter. Et l’avenir nous a bien fait comprendre que nous avions bien raison. Alors on s’asseyait à une table, quand il y avait de la place, où restions au bar, commandant le premier verre, en attendant de pouvoir nous poser. Dès que la première chanson résonnait, où le premier air de musique, nous nous taisions, écoutant ces refrains, ces notes que nous connaissions par cœur. Les airs et chants traditionnels russes et tziganes s’alternaient, interprétés par d’excellent artistes. J’adorais m’y perdre, joyeusement ou mélancoliquement. C’était également l’endroit où trouver le réconfort quand cela n’allait pas fort. Comme cela me manque.

Un lieu de nuit, de vie

Quand arrivait l’heure de la fermeture des autres cabarets, il n’était pas rare de voir débarquer les autres artistes qui venaient terminer la soirée et c’était reparti. Débarrassés de leur costume de scène, ils reprenaient leur guitare, balalaïka et tous autour de la table nous rechantions, refaisions et défaisions le monde sans plus aucune conscience du temps. Et, lorsque nous poussions la porte du cabaret, parfois dehors le jour pointait déjà et alors nous descendions jusqu’à la place Maubert, prendre notre petit déjeuner avant d’aller nous coucher. Comme cela me manque.

La fin des cabarets

La Balalaïka a fermé ses portes, il y a longtemps à cause de la crise, parce que le temps n’était plus au cabaret. En relisant Kessel quand il raconte ces Nuits de Prince, j’ai la nostalgie de cette époque où de Montmartre à Montparnasse, les soirées parisiennes étaient illuminées par de nombreux lieux de fête et que le champagne coulait à flots, que les chants des grands tziganes comme Valia et Aliocha Dimitrievtch, les frères Poliakov résonnaient jusqu’à l’aube. Comme j’aurais aimé connaître cette époque.

De belles réminiscences

Aujourd’hui, il me suffit de descendre dans les Pyrénées, où au moins une fois dans mon séjour, je vais retrouver l’odeur de tout ceci. Lisa aura fait des Pelmenis ou des blinis. Le chant des tziganes envahira la maison, entrecoupé de « Moins fort Eric ! » Aujourd’hui, il suffit d’un mariage russe ou d’un anniversaire, pour que les chants retentissent, car une guitare surgit toujours à ces moments là. Ah zut, j’ai oublié ce n’est plus d’actualité ! C’est le confinement ! Quand ce cauchemar sera terminé, j’irai au Zakouski dans le 14e, le dernier bastion, pour fêter ça ! Qui viendra avec moi ?

Marie-Céline Nivière

Crédit photo © DR