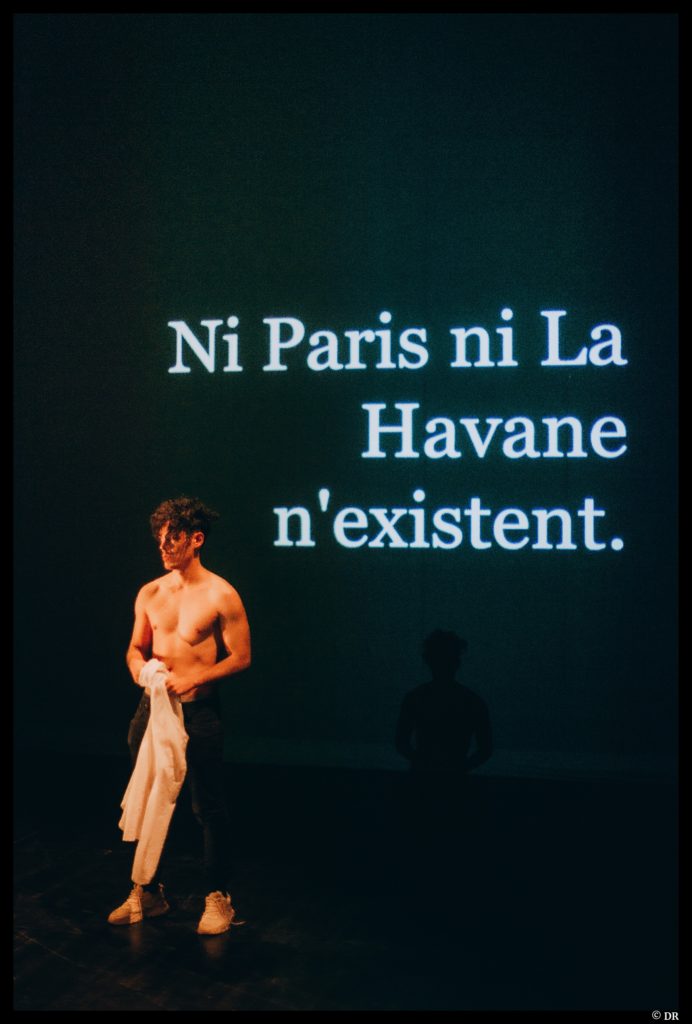

Ça commence par un metteur en scène qui aurait eu envie d’écrire une duo de petites pièces, avec la même thématique, juste deux pièces courtes en miroir, l’histoire d’un couple français qui rêve de Cuba mais ne part pas, l’histoire d’un couple cubain qui fantasme Paris mais reste à la Havane. A l’époque, le metteur en scène avait même trouvé de l’argent pour répéter là-bas, à La Havane, dans une sorte de palais délabré, avec sols en marbre et moulures, et une acoustique tellement mauvaise qu’il lui fallait se tenir à un mètre des acteurs pour comprendre le plus simple mot.

Quelques théâtres avaient programmé ce spectacle, en janvier de cette année, puis en mars. Un acteur cubain était venu. L’actrice cubaine, partie entre-temps vivre clandestinement aux USA, avait décliné la tournée française, parce que jouer ici signifiait ne jamais pouvoir revenir dans l’Amérique de Donald Trump. Le metteur en scène avait rencontré une comédienne formidable qui avait remplacé avec brio l’actrice cubaine. Aventures du théâtre où se mêlent le petit et le plus grand.

En janvier, le comédien cubain était donc venu jouer. C’était alors les grèves, les déplacements parisiens étaient ralentis, tous prenaient des vélos, Paris avait le goût sépia des cartes postales où la vie continue dans la politique, légèrement gênée, mais chargée d’une saveur familière que lui, le metteur en scène, aimait depuis longtemps. Le comédien cubain, à La Rochelle, avait découvert les huîtres. Et les magasins pleins. Et les théâtres fonctionnels. Joie du comédien cubain, qui, de retour à Cuba après les dates hivernales, se piquait de vivre à la Française, tentant de cuisiner avec le peu qu’il trouvait aux marchés de La Havane, prenant des cours de langue pour mieux parler en mars, quand il reviendrait.

Et là : mars. Le comédien cubain est là, arrivé mercredi dernier, autant dire il y a un siècle, il y a pourtant cinq jours. Le comédien prévoit de voyager un peu en Espagne – peut-être qu’il aimerait vivre un temps à Barcelone, ou à Madrid, prendre l’air loin de la lutte continue qu’est la vie sur son île – , le comédien aimerait aussi descendre à Marseille, riche de ses cachets, presque 600 euros nets, une fortune quand le salaire cubain varie entre 20 et 60 euros par mois, riche aussi de ses économies, sa mère a une casa particular avec lesquelles elle gagne un peu de CUC, son père vit aux USA d’où il envoie quelques devises, et tous lui ont donné de l’argent. C’est quand même le voyage en France. C’est une fois dans une vie.

Le comédien cubain vient donc en France. Et là : Coronavirus.

Tout change. Le joyeux désordre de janvier se change en un chaos aussi glauque qu’imparable.

Les représentations sont annulées. Les frontières se ferment. Les directives se contredisent, restez- chez-vous-mais-allez-voter, n’ayez-pas-peur-mais-soyez-responsables. L’acteur assiste, étonné, joyeux mais circonspect, à la schizophrénie qu’induit le virus, à la magistrale leçon sur l’art du comédien que lui enseigne un pays entier. Comme sur scène, où les émotions ne surgissent pas toujours immédiatement après l’annonce d’un événement, mais où un temps de latence prévaut souvent entre la connaissance de la catastrophe et sa matérialisation dans les corps, ici, à Paris, en ce dimanche ensoleillée, l’acteur cubain observe les grappes de gens heureux au Parc Monceau, le stand de crêpes ouvert face à la Tour Eiffel. Autant de signes troublants qui disent à la fois la catastrophe et la soif de vie, l’hébétude et l’entêtement. Et cette leçon, celle de l’incompréhension immédiate du désastre, il la connaît bien – il l’expérimente sans arrêt sur un plateau, cette catastrophe qui n’a pas encore trouvé sa place dans les corps.

L’acteur cubain est donc venu pour jouer, et ne jouera pas. Il est venu pour dix jours, il restera peut-être quelques semaines confiné en France – sur le canapé du metteur en scène qui l’informe en tant réel des dernières rumeurs dont Facebook l’inonde. On trouve finalement à l’acteur cubain un billet inespéré pour Cuba mardi, aujourd’hui quoi, le lendemain de l’allocution du Président, et chacun prie très fort pour que la fermeture de Schengen s’opère dans le sens des entrées et pas dans celui des sorties. L’acteur cubain, le stress à l’oeil, prie aussi pour qu’il n’ait pas contracté le virus, pour qu’il ne contamine pas l’île entière ; une fois arrivé, il portera son masque pendant quinze jours, celui-là même qu’il a mis il y a deux heures pour faire ses courses, et remplir sa valise de cadeaux chocolatés, huiles d’olive et fromages, luttant à coup d’euros et de courses Franprix contre la tristesse aride du blocus cubain.

Voilà pour l’acteur cubain. Et le metteur en scène ? Sa compagnie ? Quid du virus ? Pour l’instant pas grand chose. Une plaine sous la brume. Comme si le virus l’obligeait à désormais reprendre dans la vie à ce qu’il professait sur un plateau : le retour au présent perpétuel, le pur maintenant, l’absence de calculs à l’avance. Les directeurs de lieux, ou leurs assistant.e.s, l’appellent, avec gentillesse, avec prévenance. Les directeurs annulent : les ateliers, les spectacles, les rendez-vous de production. Les théâtres les mieux dotés (ou les plus bienveillants) compenseront les dates disparues, les heures d’ateliers annulées. Le metteur en scène comprend vite que le virus causera aux compagnies le même tort qu’aux humains : il écrasera les petits, épargnera les gros. Ses partenaires sont suffisamment solides pour élever leur bienveillance à la hauteur de leur éthique. Beaucoup d’autres compagnies, les locales, les régionales, qui travaillent tous les jours, dans l’absolue nécessité de leurs missions, avec des structures plus fragiles ne se relèveront pas. La pensée du metteur en scène dérive alors vers Avignon, où il doit produire l’une de ses pièces cet été. Et il y imagine un public qui porte des masques, dans une sorte de théâtralité inversée, où chaque représentation sera une épreuve commune de courage ou d’irresponsabilité partagée. Qui peut aujourd’hui dire que le virus sera vaincu en juillet ?

Alors, sans doute parce qu’il n’a plus que cela à faire, confiné dans son appartement de banlieue, parce que, sur son canapé, le comédien cubain se réjouit désormais d’échapper au virus, le metteur en scène poursuit son rêve. Il rêve d’une machine. Et qu’un virus en a dénudé les rouages, et que le diagnostic est impitoyable : s’y discernent, sans fard et rouillés, la nécessité des solidarités pour protéger les moins bien lotis, l’indispensabilité de systèmes globaux de protection sociale, les budgets partout à augmenter. Le virus, dans sa générosité atroce, a de la même manière mis à nu la culture, l’école et l’hôpital – il est ce rappel épouvantable de ce qui aurait pu fonctionner mais qui fonctionnera mal. Le virus est la révélation. L’acteur cubain s’étonnait de voir les Français impavides, presque inconscients, dans leurs parcs, s’embrassant devant la mort en marche. Mais est- ce que le pouvoir ne leur avait pas donné depuis longtemps la marche à suivre ? Voilà donc aujourd’hui chacun face à la catastrophe, et chacun peut la toucher, elle est aussi solide qu’une table. Alors, après la surprise, après la catastrophe, après le choc, il y aura quoi ? Se demande le metteur en scène. Il y aura quoi ?

Nicolas Kerszenbaum, Directeur de la Cie Franchement, tu